إذا كانت مرحلة نشأة علمِ التفسير (خصوصا العهد النبوي منها) تؤرِّخ للتفاعل الأول النموذجي والمباشر مع النص القرآني؛ فإنّنا (كتربويين) نعتقد أنَّها لا تَخْلُو أيضاً –وبكل تأكيد- من مُحَدِّدات وإشارات تربوية تُؤَسِّسُ للنموذج التربوي الذي يجب أن تكون عليه مادة التفسير.

فحينَ نذكر -مثلا- أنَّ منهج الصحابة –رضي الله عنهم- في تلقي القرآن عن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يقوم علىٰ أساسِ الحفظ والعلم والعمل؛ فإنَّنا نكون بذلك أمام منهجٍ ينطوي علىٰ مبادئَ ومُوَجِّهاتٍ تعليميةٍ لا يُمكن إنكارها بحال، كما أنَّنا حينَ نقرأ الآية الكريمة: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾[آل عمران:164] لا نكون أَمامَ أوَّلِ عملية تعليمية للقرآن الكريم وحسب؛ بل أمامَ نموذَجٍ أمثلَ في تعليم القرآن الكريم أيضا، وهو ما يَدُلُّ عليه سياق المَنِّ الذي جاءت فيه الآية الكريمة.

بِهذا؛ يَتَّضِحُ جَلِّياً أنَّ الحاجة إلىٰ دراسة هذه المرحلة لازالت قائمة، لكن ليس باعتبارها مرحلةً تأسيسية لعلم التفسير وإنَّما باعتبارها مرحلةً تأسيسية للنموذج التَّربوي الذي يجب أن تُبنىٰ مناهجُ مادة التفسير علىٰ أُسُسِه وتُدَرَّسَ وِفق مبادئه، بمعنىٰ؛ أن تنتقل الدراسة من التأسيس الإبستمولوجي إلىٰ التأسيس البيداغوجي، وسأكتفي هاهنا بتقديم نظراتٍ وملامحَ أحسَبُها تُفيد في استشراف البحث في هذه القضية وتُحَفِّزُ علىٰ استئناف القول فيها.

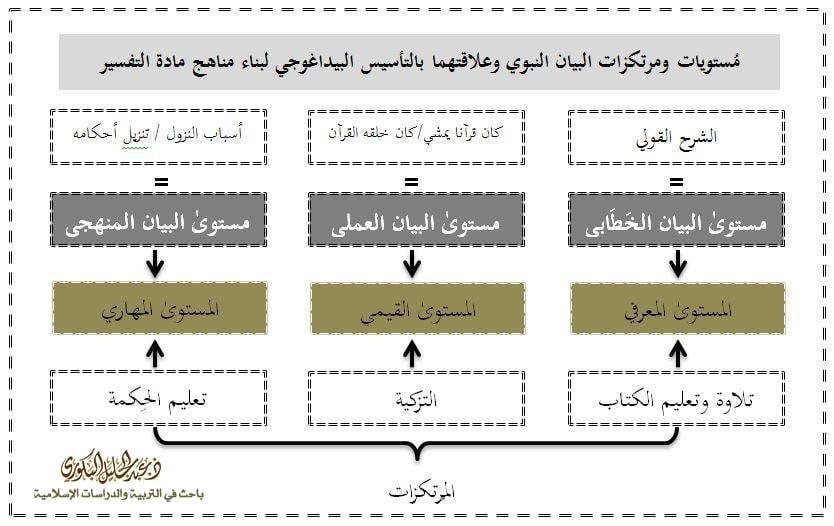

فلو أمعنا النظر في العهد النبوي نجد أنَّ أهمِّ ما يُميِّزه عن غيره؛ أنّ فهمَ القرآن الكريم كان يتِمُّ بموازاة مع تنزُّله في الواقع، فإلىٰ جانب تكفّلُ النبِيِّ –صلى الله عليه وسلم- بشرح ما استعصىٰ علىٰ الصحابة-رضي الله عنهم- فهمُه؛ كان –عليه الصلاة والسلام- في الآن نفسِه قُرآنا يمشي يَتَحَرَّكُ وِفْقَ قيمِ الوحي الإلهي وتوجيهاته ويتمثَّلها في حياته علىٰ أكمل وَجه، كما أنّه –عليه الصلاة والسلام- كان يعمل علىٰ تنزيل مُقتضيات الآيات علىٰ واقع الناس وِفق الحاجة، فكان ذلك بمثابة مُستوياتٍ تفسيريةً مُتَقَدِّمةً جِدّاً عن مستوىٰ الشرح والبيان الخَطَابي، الأمر الذي يُمَكِّنُنا من التمييز بين ثلاثة مُستويات من البيان النبوي للقرآن الكريم وهي:

مستوىٰ البيان الخَطَابي: ونَقصِدُ به ما قَدَّمه -صلى الله عليه وسلم- من شروح قولية لآيات القرآن الكريم إمَّا بمبادرته إلىٰ ذلك، أو بورود أسئلة استفسارية من الصحابة -رضي الله عنهم- عن معانيها أو غيرها من الأسباب…

مستوىٰ البيان العملي: ونقصد به تحديداً السلوك العملي الذي تمثل به -صلى الله عليه وسلم- أخلاق القرآن فكان قرآنا يمشي، ولا يخفىٰ ما يحتاجه ذلك من منظومة قِيَمٍ ناظمةٍ لذلك السُّلوك استَمَدَّت مفاهميها وخصائصها ومقوماتها… من القرآن الكريم.

مُستوىٰ البيان المنهجي: ونقصد منهجه -صلى الله عليه وسلم- في تنزيل آيات القرآن علىٰ واقع الناس، ويمكن إدراج أسباب النزول في هذا السياق كنوع من البيان المنهجي الذي يستدعيه تنزيل مُقتضيات القرآن الكريم علىٰ مُختلف الوقائع والأحداث.

ولعلَّنا لا نحتاج إلىٰ كبير عناءٍ لِنُبَيِّنَ أنَّ مُعظم مناهج مادة التفسير بالجامعات العربية تتوقف عند حدود المستوىٰ الأول، ولا تولي المستويين التاليين الأهمية التي يستحقانها. ولتجاوز ذلك؛ نقترحُ أن يَتِمَّ التأسيسُ لمُستويات النموذج التربوي لمادة التفسير علىٰ غِرَارِ مُستويات البيان النبوي، وهو ما توضحه الصورة المرفقة.

إنَّ كُلَّ مُستوىًٰ من مستويات البيان النبوي -كما هو مُلاحظ- يَكشف لنا بالمُقابل عن مُستوىًٰ من المُستويات التي يجب علىٰ النموذج التربوي للدرس التفسيري أن يشملها، وهي مُستوياتٌ تتشكَّل من مجموعها نظرةٌ شُموليةٌ لمنهاج تعليمي فَعَّال لمادة التفسير، إذ إنَّ الاكتفاء بِمُجَرَّد البيان الخَطابي (المعرفي) لمدلولات الآيات الكريمات من خِلال عَرض أقوال المُفَسِّرين والاطلاع علىٰ مناهجهم وأدلتهم والترجيح بينها… لا يعني بالضرورة تَمَثُّلَ الإنسان المُفَسِّر لمُقتضيات تلك الآيات في سلوكه، إذ يقتضي ذلك دافعا وُجدانيا ومُحَفِّزا معنويا وروحيا (قيميا) يدفع باتجاه ذلك، كما أنَّ هذين المستويين (مستوىٰ المعرفة والقيم) لا يَضمنان في كُلِّ الأحوال التطبيقَ السليم لمدلولات الآيات وما انطوت عليه من قيم وأحكام، ولهذا يظَلاَّن في حاجةٍ ماسَّةٍ إلىٰ المستوىٰ المنهجي الذي يُبَيِّن ويُوضِّح سُبلُ وآليات التنزيل وهو ما يحتاج ﻟ (مهارات) خاصة بكل تأكيد.

وبالرجوع إلىٰ الآية 164 من سورة آل عمران، نجدها تُؤَكِّد مستويات البيان النبوي التي ذكرناها من جهة، وتَدعمُ مُستويات النموذج التربوي التي انبثقت عنها من جهة ثانية، وذلك من خلال بيانها للمُرتكزات التي يجب أن يتأسس عليها كل مستوىٰ، فتعليم الكتاب وتلاوتُه ركيزتان أساسيتان لا يتحقق المُستوىٰ الأول (البيان الخطابي/المعرفة) من دونهما، والتزكية ركيزة المستوىٰ الثاني (البيان العملي/القيم) لكونها عملية تربوية تنبني علىٰ وضوحٍ في مراقي القيم وعلىٰ التدرج في ارتقائها، بينما تأتي الحكمة ركيزةً للمستوىٰ الثالث (البيان المنهجي/المهاري) باعتبارها الإطار الناظم لتوظيف المهارات وتفعيلِها علىٰ نحوٍ منهجي يُعين علىٰ تحقيق الغاية والمقصد.

ويُمكِنُنا من خِلال توجيه البحوث والدراسات إلىٰ التَّعمُّق في هذا المَنحىٰ –التأسيس البيداغوجي للدرس التفسيري من خلال العهد النبوي- أن نكشف عن أُسسٍ وتوجيهات ذات أهمية بالغة ومكانة عِلمية وتربوية رفيعة جِدّاً من شأنها أن تُصَحِّحَ أوضاع تدريس مادة التفسير وتُطَوِّرَ مناهجها.

ملحوظة:

*مقتطف من دراستي الموسومة بـ “مَنَاهِجُ مَادَّةِ التَّفْسِيرِ في التَّعْلِيمِ الْجَامِعِيِّ: دِرَاسَةٌ نَقْدِيَّةٌ وَرُؤْيَةٌ تَأْصِيلِيَّةٌ” **ثمة إحالات واستدراكات مبثوثة في نص المقال الأصلي لم نجد طريقة لبثها في هذه التدوينة المقتضبة