ربما تختلف طريقة عرضنا لأدوات البحث –في هذا الفرش المنهجي- عن الطريقة المألوفة في أدبيات البحث التربوي، والتي تقف غالباً عند حدود الوسائل الفنية والطرق الإجرائية المستعملة في جمع البيانات لضمان موضوعيتها وصِدقها وثباتها. ونحن إذ نؤكد في هذا البحث علىٰ أهمية هذه الأدوات وإمكانية تطبيقها علىٰ نطاق واسع من البحوث التربوية وضرورة إتقان استعمالها حيثما يلزم؛ نؤكد بالمقابل علىٰ أنّ حديثنا عن أدوات البحث يجب أن يمتد أُفُقه ليشمل المفاهيم الفلسفية الكبرىٰ ذات علاقة بالقضايا المنهجية والمنهاجية؛ أي أن نربطها بالرؤية العقدية والإطارات الأيديولوجية، وهذا ما سنحاول الحديث عنه ولو بشكل موجز في هذا الفرش المنهجي.

مفهوم أدوات البحث:

الأداة وسيلة مساعِدة علىٰ بلوغ قَصْدٍ وغاية، فإن كانت العين أداةَ الإبصار، والأذن أداة السمع، والقلب أداة التعقل والفهم والتفكر، فالسؤال: هل أَبصر كل من كانت له عين؟ وسمع كل من كانت له أذن؟ وتَعقَّل كل من كان له قلب؟ الجواب سيكون حتماً بالنفي[1]؛ إذ إنّ توفر الأداة لا يعني دائما حُسنَ استعمالها وتوظيفها علىٰ نحوٍ سليمٍ يُعين علىٰ بلوغ الهدف وتحقيق النتائج المرجوّة، وبنفس هذا المنطق والفهم يمكننا التعامل مع أدوات البحث التربوي.

أولا: المفهوم الضيق:

ويُعرِّف الباحثون أداة البحث أنها “عبارة عن الوسيلة التي يَجمع بها الباحث معلوماته سواء بطريقة مباشرة كالمقابلة أو غير مباشرة كالاستبيان”[2]، وترتبط المعلومات المراد جمعها بموضوع البحث سعياً إلىٰ حَلِّ إشكاليته واختبار فروضه والإجابة عن أسئلته… فليس المهم في الأداة هو الأداة نفسها، بل ما سينتج عن استعمالها بكل تأكيد، فالمسألة الأهم؛ هي مدىٰ مناسبتها للبحث وموضوعه، ومدىٰ قدرتها علىٰ جمع البيانات التي نحن بحاجة إليها.

وتشير أدبيات البحث التربوي إلىٰ أنواع أربعة من الأدوات:

- الملاحظة.

- الاختبار.

- الاستبيان.

- المقابلة.

“وقد يختار [الباحث] أداته من بين [هذه] الأدوات المتوفرة التي بناها باحثون آخرون، وقد يُضطَرّ في حالة عدم توافر أداة مناسبة لبحثه إلىٰ بناء أداة بنفسه”[3] ،كما يُمكنه أن يستعمل أكثر من أداة في البحث الواحد إن رأىٰ أنّ ذلك يَرفُد عملية البحث ويُسهِم بشكل أفضل في تحقيق أهدافه.

ثانيا: نحو مفهوم أوسع لأدوات البحث:

لعَلّه يكون من قبيل تسمية الأمور بغير مسمياتها أن نحصرها في جانب واحد من جوانبها أو في جزئية من الجزئيات المكوِّنة لها؛ إلىٰ حَدٍّ يُتصوَّر معه أنّ هذا المسمَّىٰ لا يصدق إلا علىٰ ذلك الجانب أو الجزء ولا يحتمل اندراج أيّة جوانب أخرىٰ تحته. ولم تَسلم أدوات البحث –كما سنرىٰ- من هذا الأمر، فأكثر الأدبيات المنشورة في كتب مناهج البحث إنما تتعلق بأدوات جمع البيانات من مصادرها دون غيرها من الأدوات التي لا يُمكن استبعادها من دائرة هذه الأدوات، وهو ما سنلفت النظر إليه في السطور التالية.

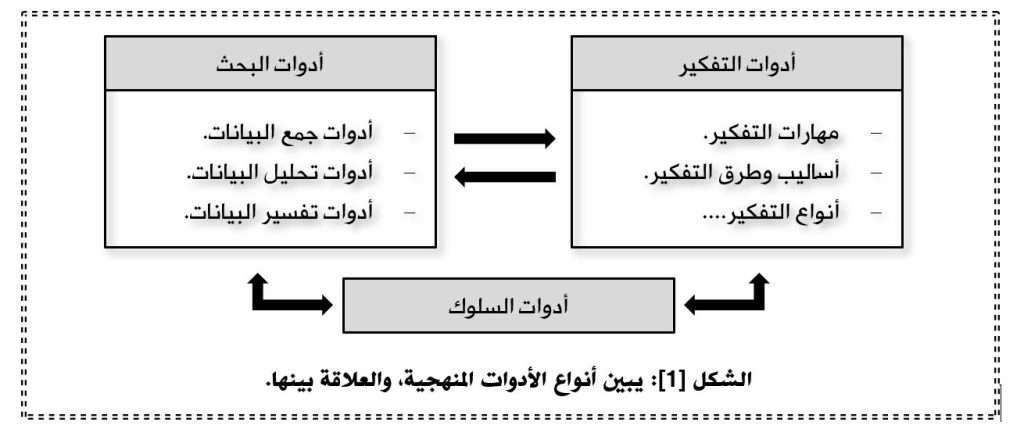

يُميِّز فتحي ملكاوي أثناء حديثه عن مصادر المنهجية وأدواتها بين ثلاثة أنواع من الأدوات المنهجية[4] نوجزها في ما يلي:

- أدوات التفكير: “وتُطلَق أحيانا علىٰ العمليات الذهنية التي يقوم بها الإنسان أثناء تعامله مع قضية مُعَيَّنة للوصول إلىٰ النتيجة التي يسعىٰ إليها […] ولكن قد يمتد مفهوم أدوات التفكير ليشمل كل ما يقوم به الإنسان لتنظيم تفكيره، فيدخل في ذلك طرق التفكير، وأساليب التفكير، ووسائل التفكير…”[5].

- أدوات البحث: ويمكن تناول الحديث عنها من خلال التمييز بين ثلاث مستويات من أدوات البحث: أدوات جمع البيانات، وأدوات تحليل البيانات، وأدوات تفسير البيانات.

- أدوات السلوك: ويُقصد بها جانب الممارسة والسلوك الذي يقوم به الإنسان، وتكون هذه الأدوات أشد ارتباطا بالجوانب التنفيذية والخطوات الإجرائية.

وتقوم أدوات كل مجال من هذه المجالات بوظيفة محددة ولكنها تؤثر في بعضها البعض، حيث تجمعها علاقة تبادلية تخضع لقانون التأثير والتأثر، وهو ما نوضّحه علىٰ الشكل التالي[6]:

من خلال هذا الشكل يتبيَّن لنا:

- أنّ أدوات التفكير تؤثر في أدوات البحث والعكس، فكما أنّ نوع التفكير وطرقه… سيُوجِّه -حتما- استعمال الباحث لأدوات البحث، فإنّ أدوات البحث قد تُسفر عن معطيات تستدعي إعادة النظر في التفكير ومنهجه وأسلوبه ومبادئه…

- أنّ الممارسة والسلوك تتأثر بالتفكير والبحث، فالسلوك هو التجسيد المادي الملموس لفكر الإنسان ومستواه[7]، ويمكن أن يتأثر السلوك أيضاً بالنتائج التي يُفضي إليها تحليل البيانات وتفسيرها ورصد العلاقات بينها..

- أنّ كُلاًّ من التفكير والبحث يتأثران بالسلوك عن طريق ما يُسمّىٰ بالتغذية الراجعة.

- وعليه؛ فإنه لا يمكن بحال أن نفصل بين الأدوات المنهجية فيما بينها، وبالتالي بين أدوات البحث من جهة وأدوات التفكير والسلوك من جهة أخرىٰ.

- إنّ أدوات البحث لا تقف عند حدود أدوات جمع البيانات وحسب، وإنما تتسع لتشمل أدوات التحليل والتفسير لتلك البيانات أيضا.

إنّ هذا العرض الموجز لأدوات المنهجية ولأدوات البحث بمفهومهما الواسع علىٰ الرغم من طابعه الاختزالي؛ فإنّه يُظهر وبشكل لافت غِنىٰ وتعدد المسارات التي يمكن أن يتجه إليها حديثنا عن هذه الأدوات، مما يعني إغناء حقل المناهج بأدوات أكبر من تلك التي نقف عند حدودها، الأمر الذي ينعكس إيجابا علىٰ عملية البحث ويجعل من نتائجه أكثر صدقا وثباتا.. فليست أدوات البحث هي -فقط- أدوات جمع البيانات، وإلا فما قيمة كومة البيانات التي تمّ جمعها؟ أكيد ستظل بدون معنىٰ ودون جدوىٰ إن لم يتمّ تفريغها وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها، وهنا سيكون الباحث في حاجة ماسة إلىٰ أدوات أخرىٰ لا تقل أهمية عن سابقتها، فالإحصاء الوصفي والإحصاء التحليلي والبحث عن العلاقات الجامعة بين تلك البيانات… كلها أدوات تحليلية أو تفسيرية تُتمِّمُ وتُكَمِّلُ عمل أدوات جمع البيانات. ولهذا فضلنا لهذا البحث عنوان: “من أدوات البحث التربوي” وليس أدوات البحث التربوي.

[1] مصداقا لقوله تعالىٰ: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور﴾[الحج:46]. وقوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾[الأعراف: 179].

[2] شاكر محمود؛ حمدي. “البحث التربوي للمعلمين والمعلمات”، المملكة العربية السعودية-الحائل: دار الأندلس، ط3، 1427ه-2006م، ص 87.

[3] أبو علام؛ رجاء مجمود. “مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية”، القاهرة-مصر: دار النشر للجامعات، ط5، 1427ه-2006م، ص366.

[4] اُنظر حسن ملكاوي؛ فتحي. “منهجية التكامل المعرفي: مقدمات في المنهجية الإسلامية”، المغرب-الرباط: طوب بريس، 1434ه-2012م، ص226.

[5] “منهجية التكامل المعرفي: مقدمات في المنهجية الإسلامية”، مصدر سابق، بتصرف. 226

[6] بعد اطلاعي علىٰ الموضوع ركبت هذا الشكل من خلال رصد العلاقات بين مجالات الأدوات الثلاثة.

[7] حين تتباين الأفكار والسلوك نكون أمام حالة من الخلل المنهجي التي تستدعي إصلاحا منهجيا يبدأ بتصحيح التصورات نزولا إلى تصحيح التصرفات.